Douter de bonne foi !

Notre Évangile est une merveilleuse chanson d’espérance tant, grâce à Thomas, nous est lumineusement montrée la parfaite union du vendredi saint et du jour de Pâques, la parfaite union de la passion et de la résurrection…

Jésus est présent au milieu de ses disciples comme il est présent au milieu de nous ce matin. Il n’est pas en dehors de nous, il est dedans. Il se présente : « La paix soit avec vous ! »

Jésus entre malgré les portes closes. Non pas seulement celles du cénacle, mais celles de nos vies, celles que nous avons verrouillées à double tour par peur, par déception, par blessure, ou par fatigue de croire. Nous en oublions que le Ressuscité ne force jamais les serrures, mais qu’il les traverse avec douceur. Il ne reproche pas leur fuite aux disciples, ni leur enfermement. Il leur parle au milieu d’eux, dans ce lieu de fragilité, et non depuis un trône inaccessible. Cela nous dit une chose précieuse : la résurrection ne nous extirpe pas de notre humanité, elle la rejoint et la relève de l’intérieur. Là où nous croyons que tout est clos, là où nous pensons que Dieu ne peut pas entrer, là, précisément, le Christ se tient debout et vivant.

Mais tous ne sont pas là pour le voir.

Et si a la deuxième rencontre Thomas se trouve bien là c’est pour ne pas croire ce que lui racontent ses amis sur la rencontre qu’ils ont eu avec Jésus le crucifié ressuscité.

Thomas est notre double. Comme lui, nous sommes saturés d’informations, abreuvés d’images, mais souvent incapables de croire sans contact authentique. Alors, ne méprisons jamais le doute sincère — car il est en nous, et Dieu ne le méprise pas.

Et si Thomas est incrédule, comme nous le sommes souvent, ce n’est pas parce, comme on nous le dit et comme on nous le répète habituellement qu’il ne croit pas en la résurrection. Il est incrédule parce qu’il ne veut pas croire à une résurrection sans crucifixion.

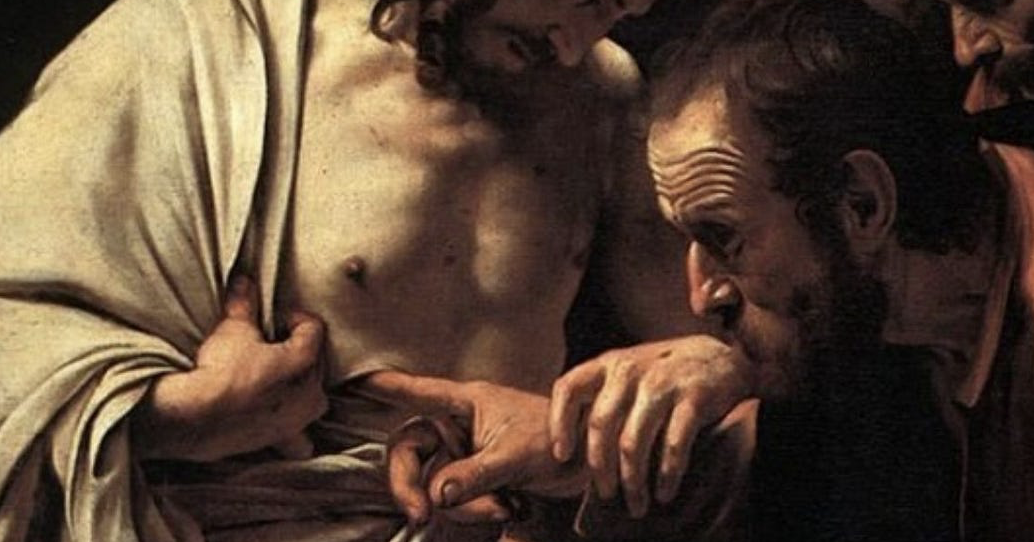

D’où sa demande : « Si je ne vois les marques des clous en ses mains, et si je ne mets mon doigt où étaient les clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne le croirai point.» Autrement dit, ce qui importe à Thomas c’est de savoir si le ressuscité est bien le crucifié.

Ce n’est pas un caprice ni un scepticisme superficiel.

Ce que Thomas veut savoir, c’est si celui qui est devant lui est bien celui qui a été cloué au bois, celui dont la chair a été transpercée, non seulement par des clous, mais par la malédiction même des Écritures. Car rappelons nous, comme Paul le soulignera que dans les Ecritures et la tradition biblique, la croix n’est pas un lieu neutre, encore moins un lieu sacré. Elle est le signe d’un rejet radical, un symbole de malédiction. Le Deutéronome affirme sans détour : « Maudit soit quiconque est pendu au bois ».

C’est cette réalité-là que Thomas affronte. Selon la Loi, un homme pendu au bois est un homme que Dieu a abandonné. Alors, si Jésus est vivant, glorieux, ressuscité, il veut être sûr que ce n’est pas un autre Jésus, mais le même que celui qui a vaincu cette malédiction. Il veut voir les marques, non pour assouvir une curiosité morbide, mais pour s’assurer que la gloire ne dissimule pas la croix, et que le Dieu vivant est bien passé par là où l’on pensait qu’Il ne pouvait être.

Comprenons bien cela. Entendons bien que la résurrection du Christ n’est pas un retour d’un Dieu qui aurait provisoirement goûté à notre humanité avant de reprendre une quelconque place céleste. Elle est l’attestation divine que celui qui fut rejeté, condamné, cloué, est bien la Parole incarnée, et que sa mort n’était pas une punition pour ses fautes, mais un acte d’amour jusqu’à l’extrême.

En ressuscitant Jésus, Dieu ne corrige pas un échec : il révèle son cœur. La croix n’était pas une anomalie dans le plan divin, mais le lieu même où Dieu s’est identifié au rejeté, au transpercé, au maudit. Et c’est justement ce corps meurtri, ce Jésus humilié, qui est élevé et reconnu comme Seigneur.

La résurrection ne nie donc pas la croix — elle la scelle. Elle proclame que Dieu n’est jamais plus Dieu que lorsqu’il s’unit à la souffrance du monde, qu’il ne sauve pas par puissance écrasante, mais par présence consentante, qu’il ne règne pas depuis les hauteurs, mais depuis la plaie ouverte.

Ainsi, le Ressuscité reste l’Emmanuel, non pas un Dieu lointain et restauré dans un éclat inaccessible, mais Dieu avec nous, encore et toujours. Non pas à distance, mais au milieu, dans nos blessures, nos nuits, nos croix.

« Si je ne vois les marques des clous en ses mains, et si je ne mets mon doigt où étaient les clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne le croirai point.» Pour Thomas, jamais un coup de lance ne pourra être effacé d’un coup d’éponge. Jamais l’aurore, si belle soit-elle, ne saurait oublier l’horreur ou la souffrance qui l’a précédée et qui va peut-être encore la suivre. Thomas sait cela comme il sait que la gloire, pour être vraie, ne peut aller qu’à l’inverse du simple miracle. Dans le simple miracle, les plaies disparaissent. Dans la gloire, il faut qu’elles restent béantes. Si elles n’étaient plus là, bien visibles, bien profondes, la gloire ne serait plus qu’un trompe-l’ œil, un cache-misère, un divertissement. Voilà pourquoi la vérité de la gloire n’a de sens qu’avec la vérité non moindre de la croix…

Il nous faut alors apprendre à contempler ces plaies non seulement dans le corps du Ressuscité, mais aussi dans le corps blessé de notre monde. Ces plaies ouvertes sont aujourd’hui précisément celles que portent tous ceux qui sont sous les decombres de Gaza. Demain s’en sera d’autres qui rongeront le coeur du monde. Le Christ ressuscité ne s’en éloigne pas — il les porte en lui. Et c’est à travers elles, encore aujourd’hui, qu’il se rend visible. La gloire de Dieu transparaît dans ces failles, non pour les masquer, mais pour les illuminer d’une lumière qui ne juge jamais mais qui sauve toujours.

Sans le savoir Thomas rejoint Jésus qui une semaine avant a montré ses mains transpercées et son coté ouvert aux disciples du Cénacle. En cela, Jésus veut que dans cette approche, ses plaies, c’est-à-dire sa souffrance et sa mort, ne soient jamais oubliées.

Il ne faut donc pas se tromper, la résurrection n’annule pas sa mort. Et à travers les marques de la réalité de la résurrection, il s’agit de se souvenir et de célébrer sans cesse jusqu’à la fin de temps le mémorial de sa passion. C’est à dire qu’il s’agit de tenir ensemble la croix et la résurrection. De ne pas oublier la résurrection quand nous faisons mémoire de la croix, de ne pas oublier la croix quand nous célébrons la résurrection. Notre foi chrétienne n’a de sens que si elle tient dans les deux faces de ce même événement. Notre foi n’a de sens que si elle tient entre la passion et la Pâques, entre la croix et le tombeau vide, entre la mort et la vie. C’est bien pour cela que nous n’avons pas d’abord à être christianisé ou à nous réclamer d’une institution, d’une chapelle, d’une histoire et d’une doctrine, mais à être, pourrions nous dire : « christifié », c’est-à-dire marqué par la personne du Christ.

Notre foi ce n’est pas d’abord croire que, mais c’est croire « en ».

« Avance ton doigt ici et vois mes mains ». Incontestablement ce ressuscité est le crucifié. Et pour cela il est entré dans la condition humaine. Il s’est fait un simple homme en tout même au niveau de la tentation à laquelle il a su ne pas succomber… Étant homme, il n’a pas cherché à accéder à la puissance humaine. Il n’a pas cherché à montrer qu’il était aussi Dieu. Il a refusé les tentations, celle du miracle pour répondre à ses besoins, celle du pouvoir politique, celle de la preuve religieuse. Il refuse encore sur la croix de faire le miracle attestant qu’il était bien le fils de Dieu.

Sa mort en croix reste un fait qui nous rappelle que les verts pâturages sont d’abord la vallée obscure de la mort. Certes, il est plus facile de croire au Christ vivant et à la vie éternelle, qui nous convient si bien plutôt qu’au Christ crucifié et à la mort, qui nous scandalisent, nous font horreur et nous révoltent. Pour autant, la foi au Ressuscité de Pâques, c’est d’abord, comme le dit si bien Paul aux Corinthiens, le « j’ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Ce qui veut dire que notre foi chrétienne doit d’abord plonger ses racines dans le sol rocailleux des Golgotha du monde tant la croix possède ainsi une puissance d’interpellation, qui doit nous faire sortir de notre indifférence, de notre individualisme et de notre égocentrisme.

La croix est plantée sur la terre des hommes et en plein milieu de ce monde, et non pas inscrite seulement dans notre esprit ou notre cœur. La Croix est l’expression d’un crime collectif où les puissances politiques et religieuses se rejoignent. La croix nous lance à chacun un défi toujours nouveau.

La croix est le lieu où Dieu ne reste pas au-dessus du mal, mais s’y engage jusqu’à l’extrême. Elle n’est pas une transaction entre Dieu et l’humanité, mais une révélation bouleversante : celle d’un Dieu qui, loin de fuir la souffrance humaine, s’identifie à elle. En Jésus crucifié, Dieu expose la violence, le rejet, l’humiliation, et les transforme de l’intérieur. Il ne répond pas au mal par le mal, mais par un amour désarmant. La croix n’est donc pas d’abord une punition subie, mais un programme offert à savoir celui d’apprendre à porter, avec le Christ, la douleur du monde sans jamais s’y soumettre, ni la reproduire.

Malheureux serons nous si nous prêchons une foi chrétienne d’où la croix aurait disparu. Malheureux serons nous si nous enseignons une éthique qui ne repose point sur la pratique de la croix. Malheureux serons nous si nous absolvons une politique internationale hostile à l’esprit de la croix. Malheureux serons nous si nous pactisons avec un état social contraire à la justice et à l’amour dont la croix et le symbole immortel.

Si nous comprenons cela alors nous comprendrons pourquoi ce que Thomas, lui qui s’est adonné au doute le plus radical énonce une profession de foi telle qu’on n’en trouve pas de plus haute dans les quatre Évangiles : « Mon Seigneur, et mon Dieu! » Ce qu’il voit, c’est bien un homme ressuscité, une créature, radieuse s’il en est. Mais ce qu’il croit, ce qu’il confesse soudain, c’est que cette créature est aussi son Créateur : « Mon Seigneur, et mon Dieu! » Thomas est mis en présence de l’humanité du Christ, des plaies de la passion. C’est sous une plaie qu’il a découvert Dieu…

Extraordinaire enseignement de Thomas. Aujourd’hui, là dans l’évangile, nous venons d’entendre qu’il ne faut pas aller vers la Vérité en jouant un personnage de fidèle. Qu’il ne faut pas faire semblant d’adhérer à la foi.

Avec Thomas nous pouvons réaliser que le problème n’est pas le doute mais bien la demi- mesure. Si nous doutons, nous nous devons de douter à fond, au point que notre doute soit de bonne foi. Si nous doutons c’est parce que notre cœur malgré nous et malgré tout réclame la Vérité, parce que nous avons soif de cette Vérité. Et si la croix et la résurrection nous paraissent absurdes au point de nous pousser à renier la joie, c’est parce que nous espérons une joie plus large encore, capable d’assumer et de transfigurer toutes les nombreuses plaies de l’histoire qui sont si nombreuses en ces temps, comme en chacun de nos vécus.

Encore faut-il que notre engagement soit tel pour arriver à les découvrir tout en exprimant, comme Thomas notre jumeau, le cri de la foi : « Mon seigneur et mon Dieu »

Amen