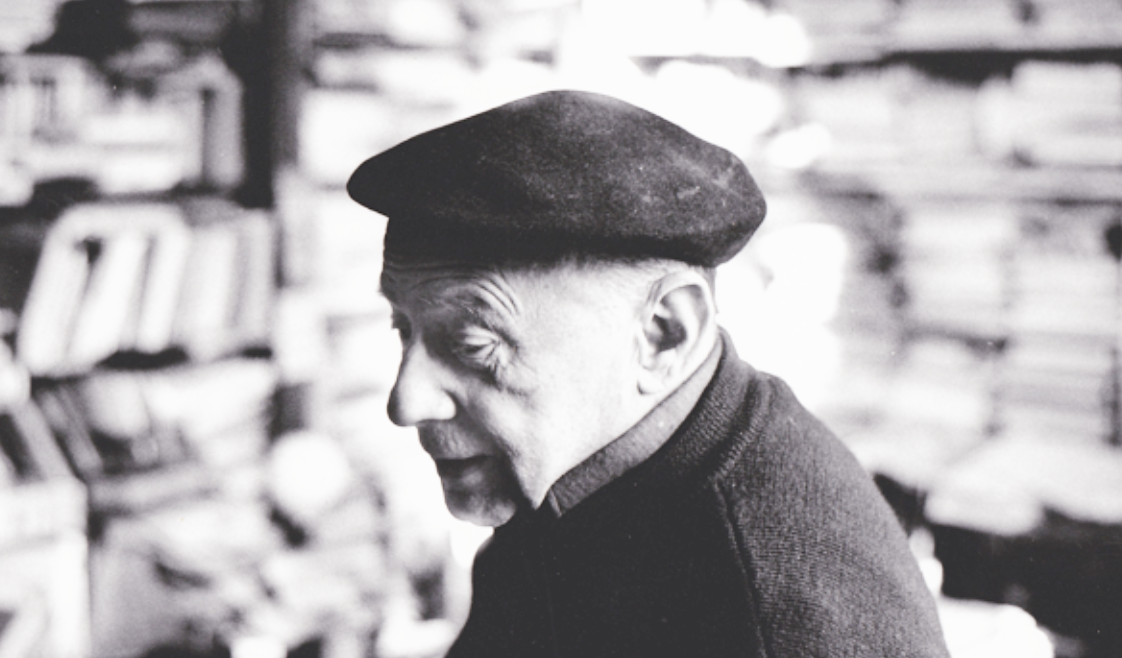

Anarchie et christianisme de Jacques Ellul

Jacques Ellul ouvre son ouvrage en remettant en question deux certitudes solidement établies : d’un côté, l’anarchisme rejette toute forme de religion (le christianisme inclus), et de l’autre, les chrétiens traditionnels abhorrent l’anarchie, assimilée au désordre et à la négation des autorités établies. Ellul, chrétien par conversion et non par tradition familiale, relate son propre parcours intellectuel et politique : il s’est éloigné très tôt des mouvements fascistes et a été influencé par Marx, notamment en raison des circonstances économiques et sociales difficiles de sa jeunesse. Cependant, il s’est également démarqué des communistes à cause de leur orthodoxie idéologique et des dérives autoritaires observées, notamment lors des procès de Moscou. Il situe donc sa réflexion à l’intersection du christianisme et de l’anarchisme, deux systèmes qu’il juge traditionnellement incompatibles mais qui, selon lui, méritent d’être réexaminés à la lumière de leurs valeurs fondamentales. L’introduction sert ainsi de manifeste pour déconstruire les préjugés des deux camps et poser les bases d’un dialogue renouvelé .

Chapitre I : L’anarchie du point de vue d’un chrétien

I. Quelle anarchie ?

Ellul commence par préciser qu’il existe une pluralité de courants anarchistes et affirme qu’il rejette absolument toute forme de violence, excluant ainsi les nihilistes et les anarchistes violents. Il comprend néanmoins les motivations qui mènent certains à la violence : l’approche tactique des nihilistes russes visant à décapiter l’État par des assassinats ciblés ; le désespoir ressenti face à l’inébranlabilité des systèmes économiques et politiques ; et enfin, l’action symbolique destinée à avertir la société de sa fragilité. Malgré cette compréhension, Ellul condamne ces méthodes, privilégiant des formes d’action non-violentes qu’il juge plus efficaces lorsqu’elles sont menées avec discipline et stratégie. Son anarchisme se distingue donc par un refus net de la violence et par une insistance sur la nécessité de mettre en question le pouvoir lui-même, plutôt que ses simples abus .

II. Les griefs de l’anarchie contre le christianisme

Ellul dresse ensuite l’inventaire des critiques historiques de l’anarchie contre le christianisme. Il distingue deux types d’attaques :

- Historiques : l’implication des Églises dans des guerres et des systèmes oppressifs, leur alliance avec les pouvoirs politiques, et leur rôle dans l’exploitation sociale, particulièrement manifeste au XIXe siècle.

- Métaphysiques : la critique du concept de Dieu comme maître suprême, vu par les anarchistes comme un prolongement de la domination humaine. Ellul reconnaît que l’image traditionnelle de Dieu comme « Seigneur tout-puissant » a justifié historiquement des oppressions, mais il soutient que la Bible propose en réalité une autre vision de Dieu, fondée sur l’amour et l’autolimitation de sa puissance .

Ellul conclut que ces griefs doivent inciter les chrétiens à une réévaluation profonde de leur foi et à un rejet des compromis historiques qui ont trahi le message évangélique.

Chapitre II : La Bible, source d’anarchie

Ellul ouvre ce chapitre en affirmant que, contrairement aux idées reçues, une lecture attentive de la Bible montre qu’elle n’est pas un fondement pour l’État ou les autorités, mais qu’elle pointe plutôt vers une forme d’anarchie – au sens premier du terme : absence d’autorité ou de domination. Il distingue soigneusement cette conception de l’idée vulgaire d’anarchie assimilée au désordre .

I. La Bible hébraïque

Ellul examine d’abord la Bible hébraïque (Ancien Testament). Il montre que l’histoire du peuple d’Israël révèle un Dieu qui refuse systématiquement la monarchie humaine. Dieu établit des juges, mais c’est le peuple qui réclame un roi, ce que Dieu accepte à contrecœur en prévenant des conséquences néfastes. Ce récit souligne que l’autorité humaine est perçue comme une concession et non un idéal. Pour Ellul, ce rejet de l’institutionnalisation du pouvoir témoigne d’une orientation anarchique profonde .

II. Jésus

Dans l’étude des Évangiles, Ellul démontre que Jésus refuse toute implication politique directe et toute légitimation des autorités humaines. Jésus déclare que son royaume « n’est pas de ce monde » et refuse les titres politiques, même lorsqu’on tente de le faire roi. Sa pratique radicale – prêcher l’amour, la fraternité, la pauvreté, et défier les autorités religieuses et civiles – incarne une subversion silencieuse du pouvoir établi. Jésus annonce aussi la fin des structures hiérarchiques par son message universel d’égalité et de libération .

III. L’Apocalypse

L’Apocalypse de Jean est pour Ellul le texte le plus explicitement anarchiste de la Bible. Ce livre condamne l’empire romain sous les traits de « Babylone » et prophétise la chute définitive de toutes les puissances oppressives. Selon Ellul, l’Apocalypse propose non pas un projet révolutionnaire humain, mais la révélation d’une action divine qui anéantira toute domination politique et économique .

IV. L’Épître de Pierre

Ellul commente un passage célèbre de la première épître de Pierre qui semble recommander la soumission aux autorités. Il montre que cette soumission est paradoxale : elle est recommandée non par adhésion ou reconnaissance de la légitimité des pouvoirs, mais pour témoigner de la foi chrétienne par la patience et la non-violence. Il insiste que cette attitude n’est en aucun cas une caution de l’ordre établi .

V. Paul

Enfin, Ellul analyse Paul, en particulier le passage des Romains (chapitre 13) souvent interprété comme une acceptation des autorités. Ellul nuance fortement cette lecture : Paul recommande une obéissance limitée par la conscience chrétienne. L’autorité politique est tolérée mais jamais sanctifiée. Paul rappelle que seul Dieu mérite la crainte et l’honneur, et que l’obéissance civile est conditionnelle : elle cesse lorsque l’État contrevient à la volonté divine .

Ce chapitre déconstruit donc les lectures traditionnelles qui feraient de la Bible un pilier de l’ordre établi. Ellul y voit, au contraire, une invitation constante à la remise en question des pouvoirs humains au nom d’une autorité divine qui libère et non qui oppresse.

Annexe 1 : L’interprétation de Romains 13,1-2 par Karl Barth et Alphonse Maillot

Jacques Ellul consacre cette annexe à examiner deux lectures majeures d’un passage clé de Paul : « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu… ». Ce texte a longtemps servi à justifier l’obéissance chrétienne aux pouvoirs établis, mais Ellul souhaite montrer qu’il existe des interprétations bien plus nuancées.

I. Karl Barth

Dans son célèbre commentaire de l’Épître aux Romains (1920), Karl Barth affirme que Paul ne légitime en rien les institutions politiques. Selon Barth, il existe un ordre indispensable pour la société, mais toute autorité humaine, parce qu’elle est établie, devient injuste : elle inflige une blessure à la volonté de justice véritable. Barth critique aussi bien le pouvoir en place que la rébellion révolutionnaire : le révolutionnaire, en prétendant incarner la justice parfaite, finit lui aussi par produire une tyrannie. Pour Barth, la véritable révolution n’est pas humaine mais divine : seul Dieu peut instaurer la justice authentique. Ainsi, la soumission recommandée par Paul n’est pas une adhésion enthousiaste mais un retrait critique, sans illusion, qui relativise toute autorité humaine. En somme, pour Barth, ce passage est un appel à ne jamais absolutiser le pouvoir politique, qui doit être jugé en fonction de la volonté de Dieu .

II. Alphonse Maillot

Alphonse Maillot adopte une perspective différente. Pour lui, il est inconcevable que Paul, qui prône partout la libération par la foi et rejette le légalisme, soit soudain légaliste en matière politique. Maillot soutient que Paul décrit simplement une réalité de son époque : les autorités existent sous la main de Dieu, mais elles ne sont pas divinisées. Maillot insiste sur l’importance de la conscience : l’obéissance ne doit jamais être aveugle ou passive. Si l’État entraîne au mal, il faut lui désobéir. Maillot replace également le texte dans son contexte plus large : Paul, qui a été persécuté et finira exécuté par l’État romain, n’idéalise en rien le pouvoir. Pour lui, la soumission est conditionnelle et doit être éclairée par la foi et la conscience chrétienne .

Cette annexe démontre qu’une lecture simpliste du texte de Paul est réductrice. Ellul montre, grâce à Barth et Maillot, que la foi chrétienne ne sacralise pas les autorités humaines et qu’elle invite, au

Annexe 2 : Les objecteurs de conscience

Jacques Ellul s’intéresse ici à la pratique concrète de l’objection de conscience chez les chrétiens, en lien direct avec les enseignements bibliques précédemment étudiés. Il rappelle qu’au cours des trois premiers siècles du christianisme, les croyants ont souvent été considérés comme des « citoyens rebelles », car leur foi les amenait à refuser certaines obligations civiques, notamment le service militaire et la participation aux cultes impériaux.

Ellul expose que dès le IIe siècle, des intellectuels romains comme Celse accusaient les chrétiens d’être « ennemis du genre humain » car ils rejetaient les fondements de l’ordre romain. Plus tard, des empereurs comme Julien l’Apostat leur reprochaient d’affaiblir l’Empire en refusant les charges publiques et militaires .

Le cas du service militaire

L’analyse se focalise sur l’enjeu central de l’époque : le service militaire. Ellul note qu’au départ, les chrétiens refusaient quasi unanimement de servir dans l’armée. Ceux qui y étaient enrôlés avant leur conversion cherchaient souvent à en sortir. Cette position est principalement théorisée par Tertullien, qui affirme que l’État et l’Empire sont fondamentalement anti-chrétiens. Il formule une idée forte : les Césars auraient pu être chrétiens, « s’il était possible qu’il y ait des Césars chrétiens », soulignant ainsi l’incompatibilité radicale entre pouvoir impérial et foi chrétienne .

Changement historique

Cette posture change radicalement après la conversion de Constantin et l’institutionnalisation du christianisme. Le concile d’Arles (314) marque un tournant : les chrétiens sont désormais sommés de participer aux fonctions publiques et militaires, sous peine d’excommunication s’ils refusent. Pour Ellul, ce basculement signe la fin de l’esprit initialement anti-étatiste et antimilitariste du christianisme primitif .

Cette annexe met donc en lumière la tension historique entre foi chrétienne et engagement politique ou militaire, soulignant que l’objection de conscience fut l’un des actes fondateurs de la dissidence chrétienne, avant d’être récupérée et transformée par l’alliance ultérieure entre Église et pouvoir.

Annexe 3 : Témoignage

Cette annexe présente le témoignage d’un prêtre catholique qui assume pleinement ses convictions anarchistes tout en exerçant son ministère religieux. Depuis vingt ans, ce prêtre, également ouvrier dans une entreprise de construction métallique, raconte comment il conjugue foi chrétienne et engagement anarchiste, deux dimensions qu’il considère non seulement compatibles, mais profondément liées.

Il explique que sa connaissance de Jésus de Nazareth le pousse naturellement vers l’anarchie : le message du Christ, fondé sur l’égalité radicale entre les hommes et le rejet de toute domination, l’inspire à refuser toute forme de hiérarchie, qu’elle soit sociale ou religieuse. Ce refus se traduit par l’idée que personne n’a de supériorité intrinsèque sur autrui, et que même Dieu, dans la compréhension chrétienne authentique, n’est pas un maître imposant sa volonté mais un Père qui vit une relation d’unité et d’amour avec ses enfants .

Le témoignage s’attaque aussi à la hiérarchie entre les hommes et Dieu : l’auteur rappelle que Jésus parle de Dieu comme « Père », sans aucun rapport hiérarchique ou autoritaire. La relation est marquée par la communion plutôt que par la domination. Pour illustrer cet esprit anarchiste appliqué à des questions concrètes, le prêtre cite des exemples d’actions militantes menées dans sa paroisse, comme la campagne pour la liberté de circulation des personnes (notamment pour permettre à Elena Bonner, épouse de Sakharov, de quitter l’URSS pour raisons médicales) et la dénonciation des injustices subies par les pauvres et les migrants .

Conclusion

Ellul commence par exprimer une certaine inquiétude quant à la réception de son ouvrage, notamment par des lecteurs anarchistes qui pourraient être rebutés par l’analyse approfondie des textes bibliques. Pourtant, il estime essentiel d’avoir mené ce travail pour déconstruire les idées reçues sur le christianisme, aussi bien du côté des chrétiens que des anarchistes .

Appel à la lucidité chrétienne

Ellul met en garde les chrétiens contre deux écueils majeurs :

- Le spiritualisme évadé : une tendance à fuir les réalités terrestres au profit d’un mysticisme tourné vers la vie future, ce qu’il récuse fermement.

- Le conformisme idéologique : l’Église a trop souvent épousé l’idéologie dominante du moment (monarchiste sous les rois, impérialiste sous Napoléon, républicaine, socialiste aujourd’hui), trahissant ainsi l’exhortation paulinienne à ne pas se conformer aux idées du siècle .

L’apport de l’anarchisme

Ellul voit dans l’anarchisme un contrepoids salutaire au conformisme des chrétiens. L’anarchisme rappelle aux croyants la nécessité de remettre en question l’État et ses idéologies, qu’elles soient de droite ou de gauche. Il dénonce en particulier la montée du nationalisme étatique, qui a survécu même aux révolutions marxistes, et souligne l’échec des révolutions à dépasser ce cadre .

Un partenariat vigilant

Ellul refuse toute tentative de fusion entre christianisme et anarchisme, rappelant qu’il ne cherche ni à « christianiser » les anarchistes ni à ériger l’anarchisme comme une doctrine chrétienne. Néanmoins, il affirme qu’il existe une orientation générale commune : une lutte contre l’oppression et les hiérarchies injustes. Cette convergence doit se faire dans la lucidité, sans confusion ni illusion .

L’anarchie, dernier rempart

Ellul termine en soulignant que l’affirmation anarchiste devient de plus en plus essentielle à mesure que l’État et la bureaucratie étendent leur pouvoir. Pour lui, l’anarchisme demeure la « seule et dernière défense de l’individu » face à la montée des mécanismes d’oppression modernes .

Vision d’ensemble

Jacques Ellul signe ici un livre à la fois personnel et profondément analytique, où il s’efforce de démontrer que le christianisme authentique et l’anarchisme ne sont pas fondamentalement incompatibles, mais au contraire porteurs de valeurs convergentes. Il remet en cause les présupposés classiques : d’une part, l’image d’un christianisme complice des pouvoirs oppressifs ; d’autre part, la vision anarchiste d’une religion par essence aliénante et hiérarchique.

Thèses principales

- Critique interne du christianisme :

Ellul ne cherche jamais à défendre l’institution ecclésiale traditionnelle. Il critique avec vigueur la collusion historique entre Églises et pouvoirs politiques, qu’il considère comme une trahison du message biblique. Cette critique s’appuie sur des exemples historiques : guerres saintes, monarchies sacralisées, compromissions idéologiques. Ellul appelle ainsi à une relecture des Évangiles et de la Bible hébraïque pour retrouver l’esprit d’origine du christianisme, centré sur la libération et la responsabilité individuelle. - Définition d’une anarchie chrétienne :

Ellul définit une forme d’anarchie rigoureusement non violente, rejetant les conceptions nihilistes ou terroristes. Pour lui, l’anarchisme doit se vivre par la création de contre-sociétés et par une objection de conscience permanente face aux structures oppressives de l’État, du capitalisme et des institutions sociales. - Analyse biblique :

L’étude détaillée de textes bibliques (Ancien Testament, Jésus, Paul, Apocalypse) permet à Ellul d’argumenter que le Dieu biblique refuse la domination humaine et que la foi chrétienne originelle appelle à la liberté radicale. Il insiste notamment sur la distinction entre le message biblique et la religion institutionnalisée. - Témoignage pratique :

Le livre inclut aussi des témoignages qui incarnent cette posture chrétienne anarchiste dans des actions concrètes, démontrant que cette voie n’est pas purement théorique mais qu’elle peut s’incarner dans la vie quotidienne.

Pertinence contemporaine

Ellul anticipe la montée d’un pouvoir technocratique et bureaucratique tentaculaire, qui transcende les anciens clivages politiques. Pour lui, dans cette époque marquée par la désillusion politique et la perte de sens collectif, l’anarchisme représente l’une des rares forces intellectuelles capables de proposer une alternative radicale et humaniste. Le christianisme, s’il revient à ses sources évangéliques, peut être un allié objectif dans cette lutte pour la dignité humaine.

Limites et tensions

Ellul admet lui-même que sa position n’est pas exempte de tensions : il reconnaît qu’une société entièrement anarchiste est peut-être irréalisable, mais il insiste sur l’importance du combat en direction de cet idéal. Son refus de fusionner anarchisme et christianisme préserve l’autonomie de chaque courant mais peut laisser le lecteur en quête de solutions pratiques parfois sur sa faim.

Anarchie et Christianisme est un livre puissant qui provoque à la fois la réflexion spirituelle et politique. Ellul y défend une foi qui refuse toute soumission servile et propose une vision courageuse d’un engagement chrétien libérateur.

Ce texte offre un dialogue original entre deux univers trop souvent considérés comme irréconciliables et invite le lecteur à redéfinir sa relation à l’autorité, à la foi, et à la société.